海外の方の嗜好に論評するのは避けたいと思うが,「日本人は ‘ヌルッ’,‘ネバネバ’ とした食感の食べ物を好む人が多い」と書いても大きな異論は出ないだろう。そのような食品の一つが ‘いわゆる’「もずく」である。実際,コンビニやスーパーに並んでいるサラダや惣菜でも「ネバネバ食感の・・」と,その食感をアピールする商品をしばしば見かけ,その素材は納豆やオクラ,山芋,ナメコ,ワカメに加えて「もずく」も定番である。ちなみに,わざわざ ‘いわゆる’ と書いたのは,モズクの仲間(モズク類)はさまざまな海藻の中でもその分類や名称が最も混乱しているものの一つであるからである。

この様に書くと,「ああ,‘もずく’ か ‘もづく’ か,という話か」と,思われる方もおられるかもしれない。確かにインターネット上に掲載されている広告や,店先でみかける商品を見ると,現代仮名遣いの原則に沿う「もずく」が優勢ではあるが,諸説ある語源の一つとされる「藻につく」という意味からあえて「もづく」としているものもある。また,藻類の研究者もしばしばこの名称の混乱を指摘している(北山 2008,新村 2008)。私は,語源をふまえて「もづく」としようという意見はわからないでもないが,モズク類は他の海藻に着生するものは少数派で,岩などに着生するものがはるかに多い。このため,岩に着生することから「イシ〇〇〇」と名づけられたものを「イシモヅク」と表記するのは,違和感がある。しかし,ここではこのような表記の問題に深入りするつもりはない。

それではなぜ,今回の話題としてモズク(モヅク)を取り上げたかというと,和名表記の問題以前にモズク類(モズクの仲間)の分類や呼称が大いに混乱しているためである。ひとつ例を挙げよう。私が先日買った「オキナワモズク」の包装ラベルには次のように記載されていた。

「やわらかな味わいのもずく/沖縄産太モズク/太モズク:ナガマツモ科のオキナワモズクをいい,モズクの中は空洞になっており・・・/原材料:もずく(沖縄県産)」

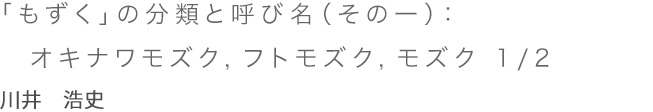

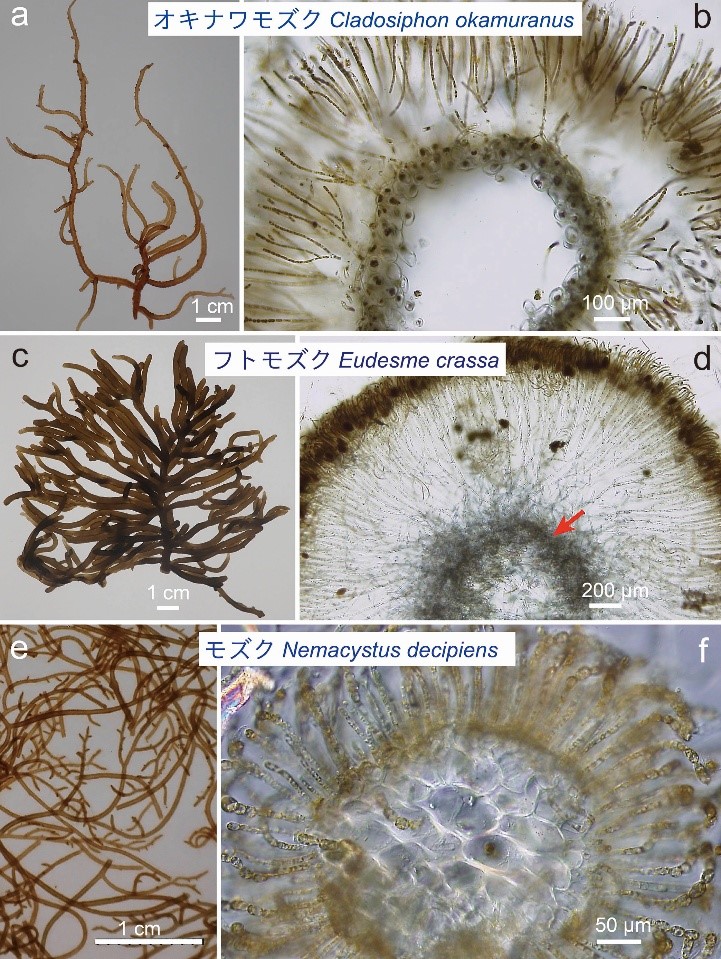

すなわち,本来の種名である「オキナワモズク」に加えて,いずれも独立したモズク類の種である「フトモズク」,「モズク」の名称が一つの商品のラベルの中で使われていることになる。ちなみに,図1に示すようにこれらの3種(オキナワモズク Cladosiphon okamuranus;フトモズク Eudesme crassa (=Tinocladia crassa);モズク Nemacystus decipiens)は別々の属の種であり,またその外観や断面での構造も大きく異なる。オキナワモズクとフトモズクは比較的太く,藻体の内部が中空になることから柔らかい食感となるが,フトモズクはよく発達した髄層(図1c, d矢印)をもっているため,オキナワモズク(図1a, b)より丈夫で,簡単にはちぎれない。一方,モズクははるかに細く,顕著に中空にはならず,ややシャリシャリした食感となる(図1e,f)。

c, d. フトモズク(標本,生)の外部形態(c)と横断面の構造(d)。オキナワモズクと比較して,矢印で示した髄層がよく発達しており,より丈夫な体をしている。e, f. モズク(市販品,生)の外部形態(e)と生藻体の横断面の構造(f)。

ここではオキナワモズクを例にあげたが,日本にはこれら3種のほかにも約20種のモズク類が分布し,その多くが食料として利用されているが,やはりその分類や呼び名は大きく混乱している。そこで本稿(その一)では,これら3種の呼び名の混乱の理由とその分類について,また次回の拙稿(その二)では日本に分布するそのほかのモズク類の分類の現状について紹介したいと思う。

モズク類は自然の集団は,年によってその出現の有無や成育量に非常に変動が大きいものが多い。すなわち大量に発生する年とほとんど生えない年があり,研究者泣かせなのだが,商業的な漁業の対象とする上でも困難が伴うであろう。また,モズク類はその上に着生する付着生物(夾雑物)はそれほど多くないが,岩などの上に生える種では着生部位の砂や泥をきれいに落とし,食用に供することができるように処理するには大きな労力を要する。このため,ヤツマタモクなどのホンダワラ類に均質に,また大量に着生する種であるモズクが初めに広く流通する食品として一般化したのかもしれない。

とはいえ,自然のモズクがそれほど大量に採取・加工できるわけではなく,「もずく」が広く全国に流通する食品として一般化したのは,1970年代以降,培養実験によって明らかにされた生活環をふまえて養殖技術が確立され,鹿児島や沖縄においてオキナワモズクが大量に養殖されるようになったためであろう(右田・四井 1972,新村 1977)。そしてオキナワモズクがその生産量や市場での流通において他のモズク類を圧倒したことで,その名前の混乱に拍車がかかったように思う。すなわち,「もずく」がオキナワモズクの一般的な呼び名になったため,やはり沖縄で小規模に養殖されるようになった本来の「モズク」は「細もずく(糸もずく)」として区別され,また ‘ふともずく’ という名称もオキナワモズクと区別しないで用いられるようになった。いわば分家が本家になり,もとの本家は分家の立場に甘んじるようになってしまった。ちなみに,‘細もずく’ の名称で流通している海藻は,遺伝子解析の結果から真のモズクと同種であり,遺伝的には日本海の集団と近いことが明らかになっているが,その起源が沖縄に自生していたものなのか,本州か九州のどこかから持ち込まれたものなのかについては,まだ結論が出せていない。

「もずく」の分類と呼び名(その一):オキナワモズク,フトモズク,モズク 1/2/川井浩史 | 海苔百景 リレーエッセイ」ページのトップに戻る