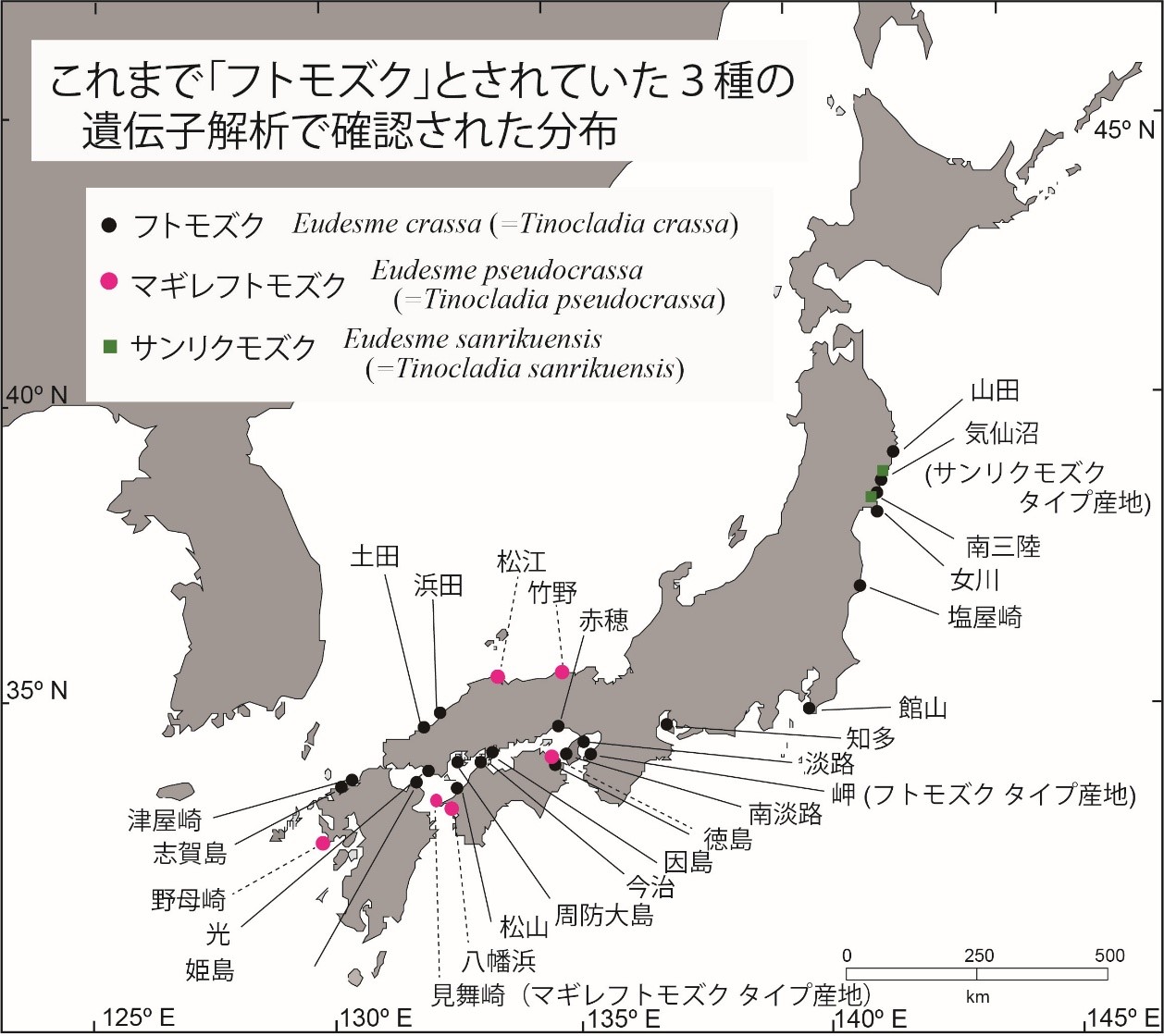

フトモズクはオキナワモズクが「ふともずく」と呼ばれることがあることからも分かるように,本州や四国に広く分布するよく知られた種であり,また一部では商品としても流通している。しかし,オキナワモズクとは分布域が異なり,またオキナワモズクよりはかなり丈夫な体をしているため,分類上の区別は比較的容易である。 しかし,筆者らの遺伝子解析を含む研究から,これまでフトモズクと分類されてきたものには,外部形態からは区別が困難な3種が含まれることが明らかになった(図2)。このうち東北地方から新種サンリクモズク Eudesme sanrikuensis (=Tinocaldia sanrikuensis)として報告した種は,フトモズクよりやや長い同化糸をもつことで形態学的に区別可能であるものの,フトモズクと分布域が重なり,また外部形態も非常に良く似ている(Hanyuda et al. 2019)。一方,本州の中部以南と日本海に分布し,マギレフトモズク Eudesme pseudocrassaと名づけた隠蔽種は形態学的にもほとんど区別できず,その分類と命名にはたいへん苦労した。

フトモズクはオランダの海藻学者Suringarが1873年に日本産の標本に基づいてMesogloia crassaとして新種記載したもので,その後,Kylinが1940年に新属Tinocladia を提唱し,Tinocladia crassaとした。しかし,Suringarが記載したMesogloia crassaは後述のようにタイプ標本の所在が不明で,また遺伝子解析で区別される2種のフトモズク(真のフトモズクとその隠蔽種)は形態学的には区別が難しく,分布範囲も重なっているため,両者のどちらが真のフトモズクなのかを判断することが困難であった。

フトモズクのタイプ標本については,Suringarの標本を収蔵するライデン大学標本室の標本を継承したNaturalis(自然史博物館)まで出かけて調べたが,結局発見できなかった。記載によると,食品として流通していた,おそらく乾燥させてかためたものをもとに形態観察が行われたようなので,通常の押し葉標本はもともと無かった可能性もある。しかし幸いなことにフトモズクの原記載では大阪湾の大阪側(泉州)産であるとされているが,この海域では現在は一方の種しか分布していないようであった。もちろん,Suringarの時代と今とで分布が変わっていないとの保証はないのだが,やむなく泉州で採集できた方を真のフトモズクと判断して,もう一方を新種として記載した(Kawai et al. 2023)。

ちなみに,フトモズク属の学名は長い間,前述のKylinが提唱したTinocladiaが用いられてきた。しかし筆者らが世界各地の近縁種を含めて遺伝子解析した結果,より早くに記載されたニセフトモズク属Eudesmeに含まれ,独立した属として扱う根拠が無いことが明らかになった。また,そもそもモズク類が含まれるシオミドロ目は,その形態が単純なわりに変異が大きく,分類が難しいことから,その遺伝的な多様性から考えると著しく属のレベルで細分化されてしまっている。このため,Tinocladia属とされてきたものもEudesme 属として扱うことを提案し,これまでTinocladia crassaとされてきた種はEudesme crassaと呼ぶことになった(Kawai et al. 2023)。はからずもこの組み合わせは,すでに1935年に岡村金太郎が提唱していた名前である。

Hanyuda, T., Takeuchi, T. & Kawai, H. 2019. Tinocladia sanrikuensis sp. nov. (Ectocarpales s.l., Phaeophyceae) from Japan. Phycol. Res. 67: 221–27.

Kawai, H., Takeuchi, K., Hanyuda, T., Brodie, J., Mrowick, R., Miller, K.A. & Nelson, W. 2023. Taxonomic revision of Tinocladia (Ectocarpales s.l., Phaeophyceae): merger of Tinocladia with Eudesme and description of E. pseudocrassa sp. Europ. J. Phycol. 58: 469–479.

北山太樹(2008)海藻の和名における仮名遣いの問題. 藻類 56: 233–236.

新村巌(1977)オキナワモズクの養殖に関する基礎的研究. 鹿児島水試紀要 11:1–64.

新村巌(2008)「モズク」と「モヅク」について. 藻類 56: 232.

右田清治・四井敏雄(1972)モズク養殖に関する基礎的研究―I 長崎大学水産学部研究報告 34: 51–62.

執筆者

川井 浩史(かわい・ひろし)

神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授(同元センター長)・名誉教授、理学博士、

日本藻類学会元会長、アジア太平洋藻類学会 (APPA) 元会長、日本藻類学会学術賞 (山田賞) 受賞(2019)

「「もずく」の分類と呼び名(その一):オキナワモズク,フトモズク,モズク 2/2/川井浩史 | 海苔百景 リレーエッセイ」ページのトップに戻る