「海中漫歩」にふさわしいような佳境に入ったところだが、話を戻そう。植物学的な意味での花とは、陸上の環境に最も適応した種子植物が持っている子づくり用の「最先端兵器」のことなので、海藻であるホンダワラ類が花を咲かせるわけはない、ということになるが、サクラやタンポポが咲かせる花がそのような「最先端兵器」であるということがわかったのは、生物学という学問がかなり発達した近代になってからのことである。そしてそのような「兵器」を花と呼び、花を咲かせる植物の仲間を種子植物と名付けたのだが、花という言葉は、生物学という学問が生まれるはるか以前から存在していたのである。

古代から人々が共有していた花という言葉の意味が、近代的な学問によって狭められてしまったため、現代に生きる私達が「なのりその花」を詠った和歌などに出会うと、「本当は花じゃない」などと余計なことを思ってしまうのだが、万葉の頃には海藻であるホンダワラ類も花を咲かせていたのである。古代の人々は、サクラなどが咲かせる花も、もちろん花と呼んでいたはずだが、陸上で桜などの花々が開く頃に、磯辺の海中に咲く「なのりその花」も花と呼び愛でていたのである。

それでは古代の人々が陸の草木が咲かせる花と同じような花と認識した「なのりその花」とはどんな「花」なのだろうか。花という言葉から受ける印象はまず「美しい」はずだが、「なのりその花」もその例外ではない。

「なのりそ」は万葉集の中の十三首の歌に登場するそうで、そのほとんどはホンダワラかアカモクと思われるとのことだが、アカモクのほうが「花」も大きく、咲く時期もホンダワラより遅い春たけなわの頃なので、実際にはアカモクの「花」のほうが鑑賞される機会は多かったものと思われる。分布域もアカモクが我が国のかなり南方から北海道までにわたっているのに対して、ホンダワラはあまり北方には分布していない。

親潮という寒流の影響を強く受ける三陸地方の海には、アカモクのほうしか生育しないのだが、その「花盛り」は5~6月(伊豆地方では4~5月)である。ただ種子植物と違って、「開花」は大潮(新月と満月の頃)ごとに繰り返されるので、鑑賞できるのは桜の花のように1年間で数日間だけというわけではない。水温む頃の大潮の干潮時に磯へ出かければ、アカモクのふさふさとした褐色の枝々で陽光を浴びながら金色に輝く「花」を見ることができるのである。

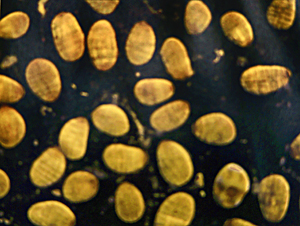

遠目にはまさに花なのだが、近づいてみると、金色に輝く正体は長さ数センチの茶色い小枝を取り巻いている微小な黄色い無数の粒の塊であることがわかる。その粒の一つ一つはアカモクの卵で、直径は0.2ミリほどである。茶色い小枝はすりこぎ棒のような先のとがった形をしていて、その表面には無数の孔が開いている。孔は中の広い「たこつぼ」状で、この孔の中で卵が生まれるため、この小枝は雌性生殖器床(しせいせいしょくきしょう)と呼ばれている。放出された卵は、孔から同時に放出された無色透明な粘液に包まれて雌性生殖器床に付着したまま数日間を過ごす。

無色透明な粘液に包まれた無数の黄色い微粒子は、海面すれすれの水中で陽光を浴びると黄金色に輝く。「なのりその花」とは、無数の卵を抱いた状態の雌性生殖器床という母体の部分を指していることになるが、この花を構成する微粒子としての卵は、雄性生殖器床と呼ばれる細長い小枝から放出された精子と受精して、細胞分裂を繰り返し、海底に付着する役目の「仮根(かこん)」が出かかった頃に、海底に落下する。

受精卵は2細胞に分裂した時から「胚」と名を変えるが、「仮根」が出かかった頃に具合よく岩の上に落ちると、付着して成長し、翌年の春には親と同じ長さ数メートルという大きな体になる。ホンダワラやアカモクなどのホンダワラ類は、雌や雄から放出された卵と精子が受精すると親と同じ雌や雄の体になる。これは私たちと同じ親子関係なので大変わかりやすいが、むしろ植物としては例外的である。第一話で語ったワカメのように、卵と精子が受精すると雄でも雌でもない胞子体という性の無い体になり、その体から放出された胞子(遊走子)が発芽すると雄か雌の体になる、という親子関係の方が、植物の世界では一般的なのである。