| 抗酸化物質 | 食品 |

| リコピン | トマト |

| カプサンチン | 赤パプリカ |

| ルテイン | 卵黄、黄色パプリカ |

| ゼアキサンチン | トウモロコシ |

| β‐カロテン | ニンジン |

| アントシアニン | ナス、ブルーベリー |

| イソフラボン | 大豆 |

| クロロゲン酸 | ゴボウ、コーヒー |

| カテキン | 緑茶 |

| 硫酸アリル | ニンニク、ネギ、ニラ |

| イソチオシアネート | ダイコン、ワサビ |

| アスタキサンチン | サケ |

| ビタミンC | パセリ、ユズ果皮、焼き海苔 |

| ビタミンE | ヒマワリ油、サフラワー油、綿実油 |

表1.食品中の抗酸化物質とその成分を多く含有する食品の例

日光から浴びる紫外線は、帽子、衣類、日傘、日焼け止め化粧品などである程度は防げます。一方、皮膚内部に発生した活性酸素は抗酸化力のある食品由来の抗酸化成分で予防的に障害を減らせると言われています。抗酸化作用がある食品の成分としてよく知られているものは、ポリフェノール類、β‐カロテンやリコピンなどのカロテノイド類、ビタミンCやビタミンEなどがあります。また、鮭に含まれるアスタキサンチン、緑茶に含まれるカテキンなどにも抗酸化効果があります。ビタミンEは植物油やナッツなどに多く含まれ、カロテノイドは主に野菜や果物に多く含まれています。

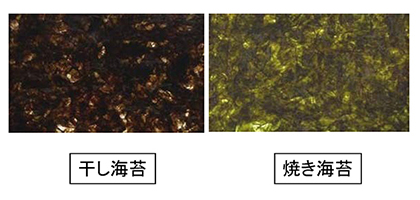

表1に食品中の抗酸化成分とその成分を多く含有する食品の例を示しました。多くの抗酸化成分が野菜や果物に含まれていることが分かります。これらのいくつかの成分は海苔にも含まれています。しかし、干し海苔の色が黒、焼き海苔の色が深緑色(図1)のために、ちょっと見ただけではこれらの色素成分が海苔に含まれているかどうかは分かりませんが、分析すれば色素は肉眼で確認できます。

| 色素 | β-カロテン ルテイン ゼアキサンチン フィコシアノビリン フィコエリスロビリン |

| ビタミン | ビタミンC |

| 多糖 | ポルフィラン |

| 低分子化合物 | グルタチオン |

表2.海苔の主な抗酸化成分

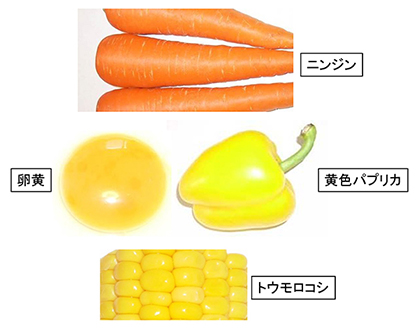

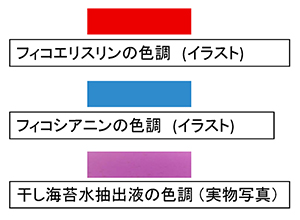

表2に海苔に含まれている抗酸化成分の主なものを書きました。色素以外にも、ビタミン、低分子化合物、多糖があることが分かります。色素成分の色について、β-カロテンはニンジン、ルテインは卵黄と黄色パプリカ、ゼアキサンチンはトウモロコシが代表的な色なので図2に、フィコエリスロビリンを発色団にもつフィコエリスリンとフィコシアノビリンを発色団に持つフィコシアニンと、両者が混在しているフィコビリンのそれぞれの色を図3に示しました。通常私たちが目にする干し海苔の水抽出液の色はフィコビリンの赤紫色です。焼き海苔ではフィコビリンが熱変性しているために水抽出されず、赤紫色はでてきません。フィコエリスロビリンとフィコシアノビリンは、最近抗酸化力があることが分かった成分です。また、ルテインは卵黄で、ゼアキサンチンはトウモロコシでそれぞれ最初に発見されました。ゼアキサンチンはトウモロコシの学名(ゼア・メイス)に因んで命名されたものです。名前の起源を知ることも面白いものです。

| カロテノイド | 相対抗酸化力* |

| 対照 ( ビタミンE ) | 1 |

| β‐カロテン | 95.8 |

| ルテイン | 73.8 |

| ゼアキサンチン | 92.8 |

表3.カロテノイドの抗酸化力の比較

*一重項酸素消去活性で比較した。

色素の抗酸化力を比較した例では、色素により効力が少し異なります。表3 に示すようにルテインがやや低く、β-カロテンとゼアキサンチンはほぼ同等でした。また、ホウレンソウを旬の時期(2月)と8月にそれぞれ収穫して抗酸化力とビタミンCの含量を調べた例では、旬の時期の抗酸化力は夏に比較して約3倍ありました。ビタミンC含量も同じく約3倍ありました。抗酸化食品としてのホウレンソウは旬の時期が優れていることが分かります。海苔の場合も、品質のよいものは色素含量も多く、ビタミンCも多いことが分かっています。従って抗酸化力も強くなります。その上、味も良いので、ぜひ良質の海苔を食べて頂きたいと思います。

海苔は、抗酸化食品としてはまだ認識されていませんが、今後更に研究が進み、他の抗酸化食品に劣らない食品になって欲しいと願っています。

執筆者

天野 秀臣(あまの・ひでおみ)

一般財団法人海苔増殖振興会評議員、三重県保健環境研究所特別顧問、三重大学名誉教授(元三重大学生物資源学部長)、農学博士