沖縄におけるコンブ消費量(1人当たりの年間消費量)は2010年頃までは富山と並んでトップクラスの座を占めていたが、近年では沖縄も富山もその座を明け渡し、富山を含むいくつかの県がトップクラスを毎年交代で競っているようである。天然のコンブの産地は北海道と本州東北地方の沿岸の寒海であり、沖縄沿岸の温かい海にはコンブは自生していない。それなのになぜ沖縄でコンブ消費量が際立って多いのであろうか。沖縄におけるコンブ料理の代表は「クーブイリチー」と呼ばれるコンブの野菜炒めであるが、その原料はすべて県外産のものである。

中国との貿易の基地であった琉球王国(沖縄)は1609年に薩摩の支配下に置かれ、以後、薩摩は大坂(大阪)や下関で琉球の砂糖をコンブに換え、琉球はこのコンブを中国に運んで漢方薬の原料を入手していた。つまり、蝦夷地(北海道)から北前船で運ばれたコンブが北陸-大坂-薩摩を経て琉球にわたり、さらに中国へ運ばれるという、いわゆるコンブ・ロード(北海道-北陸-大坂-薩摩-琉球-中国)が成立し、沖縄はこの貿易の重要拠点となっていたのである。

コンブはよく知られるように通常は乾物として運ばれ、保存も容易であるが、琉球では運搬保存中に生じる貿易品としては不適なものや余ったコンブが一般庶民の手が届くような値段で流通し、それによって消費が広がったと考えられる。このようにして、沖縄では地元の産物でないコンブの消費量が日本一になるまでになったのであろう。また、日本全国に展開する富山の薬売りが、琉球が中国から輸入する漢方薬の原料をコンブと交換して手に入れていたとも言われている。

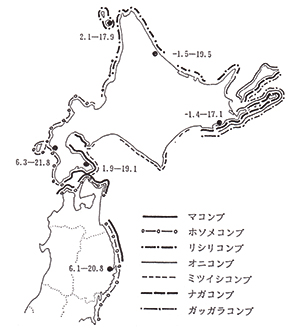

コンブの自生地は本州東北地方の太平洋沿岸・津軽海峡沿岸と北海道沿岸で(図1)、マコンブ、ホソメコンブ、リシリコンブ、オニコンブ、ミツイシコンブ、ナガコンブ、ガッガラコンブ、ガゴメコンブなどが有用度から見て価値が高くて重要な種である。これらのほかにチヂミコンブ、カラフトトロロコンブ、トロロコンブ、アツバスジコンブ、ネコアシコンブなどがあり、地域的に利用されている種としてエナガコンブがあげられる。これら天然コンブの多くは2年生で、細胞内容が充実した2年物(藻体が厚い)が採取されて食用に供されてきた。現在では天然コンブのほかに養殖された1年物の利用も盛んである。1960年代に兵庫県水産試験場の井伊明さんは瀬戸内海でマコンブの本格的な養殖試験に成功したが、当時は1年物のコンブは細胞内容が充実していない(藻体が薄い)ため「水コンブ」と呼ばれて食用には見向きもされなかった。しかし、近年では藻体が薄くて柔らかい(料理に時間がかからない)ことが逆に有利な特徴となり、「早煮こんぶ」などと呼ばれて商品化されるようになった。1970年代末~1980年代初めからは神奈川県(三浦半島沿岸)と長崎県(島原半島沿岸)で本格的なコンブ養殖が行われるようになってきたのをはじめ、現在では全国各地で水質浄化という目的も兼ねてコンブ養殖が試みられるようになっている。また、北海道では2年物に近い厚さの藻体が得られるマコンブの促成養殖も行われている。

マコンブ養殖で世界的によく知られるようになったのは中国で、大規模な本格的養殖が大連や山東省沿岸で行われ大きな成果を上げている。中国にはもともとコンブは自生していなかった。その中国でのコンブ生産量は今や世界一であり、すべて養殖によるものである。中国では初めはアルギン酸工業の原料として養殖コンブが利用されたが、現在では食品としての利用も広がりつつある。中国でのマコンブ養殖は、第二次世界大戦後も中国側の要請で中国に残った大槻洋四郎さん(元関東州水産試験場)の技術指導で始まったものである。中国でのコンブ養殖は、「材木に付いて中国に流れ着いたコンブを元に毛澤東主席の指導によってこのように大規模産業として成功した」と言われていた時期があったが、実際には大槻さんの技術指導と後に中国科学院海洋研究所初代所長となった曾呈奎さんによる人工採苗・育苗など種苗生産に関わる技術開発と技術指導によって今日見られるようなコンブ養殖の高生産が成し遂げられたのであり、現在では大槻さんの業績が正当に語られるようになっている。大槻洋四郎さんは1930年代に北海道から中国にコンブの種苗を輸入して正式に養殖試験を始めたと言われている。ごく最近、中国の研究者と北海道大学教授の四ツ倉典滋さんの共同研究によって、中国で養殖されているマコンブの元は北海道からもたらされたものであることがDNAの塩基配列の解析によって明らかにされた。