伊豆の山々が新緑で彩られる頃、同じ静岡県内だが茶所に住む教え子から香り高い新茶が届く。新茶とは、できたての緑茶のことだが、緑茶はツバキ科の「チャ」という常緑灌木の新芽を加工したものなので、その香りは私達に初夏の到来を告げる。湿気を防ぐポリ袋や真空包装という技術のおかげで、現代に生きる私達は、そのような「初夏の香り」を秋でも冬でも楽しむことができるようになったが、ひと昔前までは、その豊かな香りを梅雨のあとまで残すことは至難の業だったはずである。専門店では茶箱という気密性の高い箱の中に貯えて何とか凌いでいたのだが、それでも夏を越す頃には新茶の香りはかなり失せてしまっていたに違いない。それゆえにこそ、香り高い新茶は夏の到来を告げる使者として愛されてきたのだろう。そして新茶は夏の挨拶としてのお中元の目玉としても重宝されてきたのだが、高価である割に軽いという点も、お中元の目玉としての重要な資格だったと言えそうである。自動車が庶民的な乗り物になる以前は、何軒分ものお中元を手持ちで運ばなければならなかったのだから、高価なのに軽い新茶は非常に重宝な贈答品だったのである。

新茶のほかの「高価で軽い」贈答品の筆頭は新海苔ということになるだろうが、この香りは新春(実際は冬)の到来を私達に告げる。そのためほとんどの小売店で緑茶と海苔の両方が扱われてきたのだろうが、ではなぜ新茶と新海苔とで出回る季節が正反対なのだろうか。

今では海苔も冷蔵保管技術が進んで、その香りや風味は一年中いつでも楽しめるようになったが、それでも海苔をお中元に使ったり、緑茶をお歳暮に使ったりするのは、やはり季節感に相応しくない。それほどまでに新茶は初夏のもの、新海苔は初冬のもの、というのが私たち日本人の常識となっているのだが、あまりにもあたりまえの常識となっているために、かえってこのことに疑問を抱く人はまれだったのではないだろうか。

海苔やワカメの養殖に携わっている漁業者は、これらの海藻が秋に芽生えて冬の間に成長し春に枯れる、ということを知っているのだが、陸の植物が反対の季節に芽生えて生長する、ということに疑問を感じたりはしないようである。これもやはり「あたりまえ」になっているためなのだろう。しかし「あたりまえ」になっていることに「なぜ?」と思ってしまうのが科学者の癖なので、私も科学者の端くれとして「海苔やワカメはなぜ陸の植物の枯れる秋に芽生え冬に成長するのだろ?」などと思ってしまうのである。

「なぜ?」と思っても、その謎を解く手段がないと謎は解けない。これはあたりまえのことなのだが、海藻と陸の植物とで芽生えや成長の季節が正反対であるという謎を解く手段の一つは「海藻と陸の植物とで体質の違いを調べること」である。

私たち自身も、0度Cは寒すぎるし40度Cは暑すぎるということがわかる。20度Cぐらいが快適なのだろうが、昔から熱帯に住んでいた人達と昔から北極圏に住んでいた人達とでは、快適と感ずる温度にもかなりの差があるはずである。そのような違いは、「快」「不快」で答える問診のほか医学的な診断でもわかるはずだが、物言わぬ植物には問診など通用せず、血圧・心拍・体温の測定などという診断も不可能である。ただ植物の都合よいところは、いろいろな温度で育ててみると「盛んに成長する温度」がわかるということで、この温度を「快適な温度」とみなすことができ、これを「成育適温」と呼んでいる。

海藻は小さいうちならフラスコのようなガラス器の中で育てることができるので、海苔やワカメの芽生えを海水と一緒にフラスコに入れ、あまり強くない(つまり海中で実際にあたるぐらいの)光を当てながら、5・10・15・20・25・30度Cという、いろいろな温度で育ててみると、どちらも15度C以下でよく成長し、25度C以上では長く生きられないということがわかる。しかし陸の植物は、私たちの住む地方の場合、気温が15度Cを越す頃に芽生え、夏の30度C前後の温度で盛んに成長する。

海苔やワカメ以外の海藻もほとんど冬によく成長するので、海藻は「生育適温」が陸の植物より10度Cあるいはそれ以上も低いということになる。そのため多くの海藻は陸の植物の「冬枯れ」が始まる秋に芽生え、陸の植物の芽生える春に「夏枯れ」を始めるのである。つまり陸の秋は海の春、そして陸の春は海の秋ということになるのだが、新茶も新海苔もそれぞれの暮らす世界の「春」の産物と言える。お中元には新茶を携え、お歳暮には新海苔を携える、という私たちの祖先からの風習は、陸の植物と海の植物との体質の違いを物語ってきたのである。

もう一つ不思議なのは、海苔やワカメは春に枯れてから秋に芽生えるまで、どこでどのようにして夏を越すのか、ということである。ワカメについてのその答えが第一話「性の無い麗人」なので、それを読まれた方は、「海苔も夏には高温に強いミクロな体になって、秋まで過ごすのだろう」と類推できるだろう。確かにそのとおりなのだが、ワカメでは冬に成長して食用になる大きな葉状体は性の無い体なのに対して、海苔の場合は夏を越すミクロなほうが性の無い体であるというように、海苔とワカメでは逆の関係になっている。

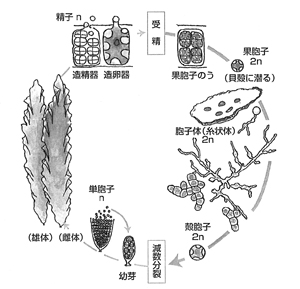

つまり冬に大きく育って食用の「海苔」になる体のほうに雌雄の違いがあり、春に雌の体内にできた卵は、雄からたどり着いた精子と受精すると、そのまま母体内で分裂して、たくさんの胞子(鞭毛がないので遊走子と呼ばない)になり、それらの胞子は、放出されてから海底に落ちている貝殻に付着すると発芽し、貝殻にトンネルを掘りながら菌糸のように伸びて、糸状体という性の無い体になって夏を越す(ワカメでは夏を越す糸状体のほうに雌雄の別がある)。そして糸状体は夏の高温下でも盛んに成長して、貝殻を黒紫色にすっかり染めてしまうのだが、秋の訪れとともに水温が下がると、無数の胞子を放出する。それらの胞子が海底の岩などに付着して発芽し、雌雄の別のある大きな葉状体つまり「海苔」に成長するのである。

ワカメでは冬の間に性の無い葉状体が成長して、その根元の「めかぶ」から放出された胞子(遊走子)が海底の岩などに付着して発芽すると、ミクロな菌糸状の雌雄の体になって夏を越し、秋になると卵と精子が受精して、受精卵が発芽すると性の無い葉状体になる。このことは第一話で紹介したのだが、海苔では冬の間に育つ葉状体に雌雄の別があり、受精卵は母体の中で分裂してたくさんの胞子になってしまう。つまり卵は受精したとたんに母体の中で全身がいくつかの胞子に分裂してしまう、という私達には非常に理解しにくい行動をとる。これを孫悟空の分身の術と同じと思えば多少わかりやすいだろうが、受精卵は受精してから分裂を始めるまでのわずかな間だけ、両親の子として母体の中に寄生しているというわけである。

ワカメの場合は、性のあるミクロな糸状体が性の無い大型の葉状体の子にあたり、そしてミクロな両親の子として性の無い大型の葉状体が生まれる、という親子関係がくり返されるが、海苔の場合は、大型の葉状体の方に雌雄の別があり、葉状体の子と孫が性のない体で、孫(性の無い糸状体)から放出された胞子が発芽すると雌雄の葉状体となり、冬の間に大きく成長する、というワカメより一層わかりにくい親・子・孫という関係がくり返されるのである。

あまりにも複雑なので、母体内にわずかの間だけ寄生する「短命の子」を省くと、「冬に大きく育った葉状体の雌から春先に胞子が放出され、それらが貝殻に付着すると、発芽して貝殻に潜り込み、性の無い糸状体になる」と説明することができる。そして「秋になると、その糸状体から胞子が放出され、胞子が発芽すると雌雄の葉状体になり、冬の間に大きく成長する」というわけだが、実は、このような親・(子)・孫の関係がわかったために、驚くほどに効率的な海苔養殖が可能になったのである。

まず春先に、雌の葉状体から放出される胞子をカキ殻に付着させ、カキ殻を数珠つなぎにして、薄暗くした陸上の海水プールにのれんのようにして吊しておくと、夏の間にカキ殻の中で糸状体が成長し、秋になって水温が下がると、糸状体から胞子が放出されるようになる。それらの胞子を「網ひび」と呼ばれる養殖用の網に付けて海に張り出すと、やがて黒々とした葉状体が網を覆い、新海苔の原料となる。このようにカキ殻で糸状体を育て、放出される胞子を「網ひび」に付着させるという「人工採苗(たね付け)法」が開発されたために、全国の海苔生産高は倍増したのだが、それは我が国の海苔養殖史上ではごく最近と言える1960年代になってからのことである。

海苔の親・子・孫の関係が明らかになったのも、1949年という、植物学や藻類学の歴史上では、かなり最近の発見と言える。それ以前は親と子の関係まではわかっていた。つまり冬の間に大きく成長した葉状体の雌の体内で、受精卵(短命の子)がそのまま多数の胞子に分かれて放出される、というところまではわかっていたのだが、それらの胞子がそのあとどうなるか、つまり胞子から育つはずの「孫」はどんな形でどんな所に住んでいるのか、ということは謎のままだった。この謎の解明は、生物学的にも重要な課題だったが、海苔養殖に関わる研究者や漁業者からも強く望まれていた。