前項に述べた“赤芽”と呼ばれるノリは、ノリ養殖場で調べてみると“青芽”に混じって養殖網に着生していることがわかり、三浦先生の研究室では両者の割合を明らかにすることに取りかかっていた。たびたびノリ養殖場に出かけてノリ網から直接採って研究室に運んできた沢山のノリをバットの中の海水に浮かべ、1個体ずつピンセットで“赤芽”と“青芽”に分け、それぞれの個体数を数えるという学生たちによる作業は、研究室でいつも夜中まで続くのが常であった。私はこのような作業を少々手伝いながら、要らなくなったノリを後でもらって“赤芽“のノリについて色彩と色素に関する研究を進めていた。ある日の夜、そんな赤青分別作業の中で、いやに鮮やかな緑色部分を持った1枚のノリをたまたま発見した。学生たちに向かって「こんな変なノリが出てきたよ。漁場で悪い水にでも遭って脱色してしまったのかな。これはボツだな。」と言いながら、ゴミ捨ての壺に捨ててしまったのだった。

その夜の作業も一段落して帰り支度をしようとした時、どうしたことか「ちょっと待てよ。さっきの緑色の部分を持ったノリはなんで出来たんだ。」という変な気持が湧き出てきた。ゴミ捨てのある隣の実験室に行き、ゴミ壺をかき回してその1個体をやっと探し出した。それを院生だった高原隆明君(現専修大学商学部教授)に手渡し、次の日に三浦先生に見せるためにおしば標本にしておくよう依頼した。ところが、後になってわかったのだが、高原君は何を考えたのかこのノリの緑色部分から葉状体の小片を切り出して培養を続け、緑色の葉状体を何個体も作り出してしまった。これが世界初のスサビノリの緑色変異体の作出となったのである。もしもあの時、いったん捨てた1枚のノリを再び拾い出すことをしていなかったら、また、高原君が気を利かして培養することなどしなかったら、緑色変異体を作り出すことはずっと遅れたであろうし、その後のノリ研究の大きな進展は無かったかもしれない。恥ずかしながら私はノリをゴミの中から拾い出しただけ。緑色のノリを作り出したのは高原君のとんでもなく大きな功績だったのだ。

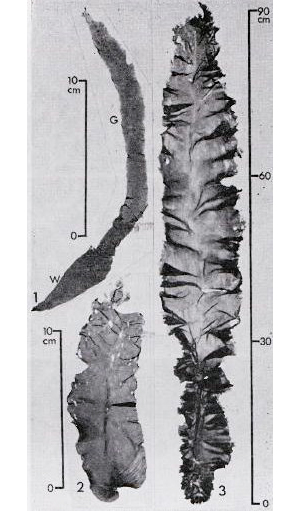

こうして作り出された緑色のスサビノリ葉状体は、アオサなどの色合いを薄くしたような緑色で、緑藻と見間違ってもおかしくないような色をしており、“赤芽”とも“青芽”とも明確に異なる可視部吸光曲線を示した。この緑色のノリの葉状体はよく成長するものの生殖細胞の形成が非常に遅いために室内培養では幅10 cm、長さ100 cm以上にもなることがわかり、“緑芽”または“C-0ジャイアント”と呼ばれるスサビノリの色素変異株(色彩変異株)として保存されることになった。元になった個体のおしば標本は今でも残されており、普通の色彩の部分と緑色部分から成るキメラ個体である(写真2、写真3)。

その後、よく調べてみると“赤芽”と“青芽”の個体と共に、両者の色彩部分をもつキメラ個体も出現頻度は非常に低いがノリ養殖個体群の中に存在することが明らかになった。そこで、最も多くて普通に見られる“青芽”を色彩に関する野生型(正常型)とし、“赤芽”は赤色型(野生型に対する変異型)、“緑芽”は緑色型(同様に変異型)とすることにしようという考えが三浦先生の頭の中でだんだん固まってきた。

研究の次のステップは、上記のような色彩の違いをマーカー(標識)として交雑実験をすることであった。それまで有用海藻における交雑実験は何人かの研究者によって試みられていたが、適切なマーカーが確保できていなかったため遺伝様式はおろか交雑が行なわれたかどうかの確認さえ明確でないことが多かった。しかし、スサビノリではこれまでに明らかになったような色彩をマーカーにすれば問題は容易に解決できるというのが三浦先生の考えであった。

三浦先生の研究室ではスサビノリの野生型、赤色型、緑色型の葉状体を使って、それらの色彩をマーカーとして交雑実験を始めた。その結果、色彩に関する変異型である赤色型と緑色型は野生型に対して劣性であり、色彩型の遺伝は古典的なメンデルの法則に従うことが明らかになった。また、この交雑実験の中で、赤色型と緑色型の交雑の結果、野生型・赤色型・緑色型のいずれとも異なる黄色のノリが新たに出現した。これがスサビノリの黄色型で、葉状体の可視部吸光曲線を記録してみると、野生型、赤色型、緑色型とは明らかに異なること、赤色型と緑色型の中間の特徴をもつことなどが明確に示された。